2024年11月08日 | 晴れ | 気温℃

- --

- --

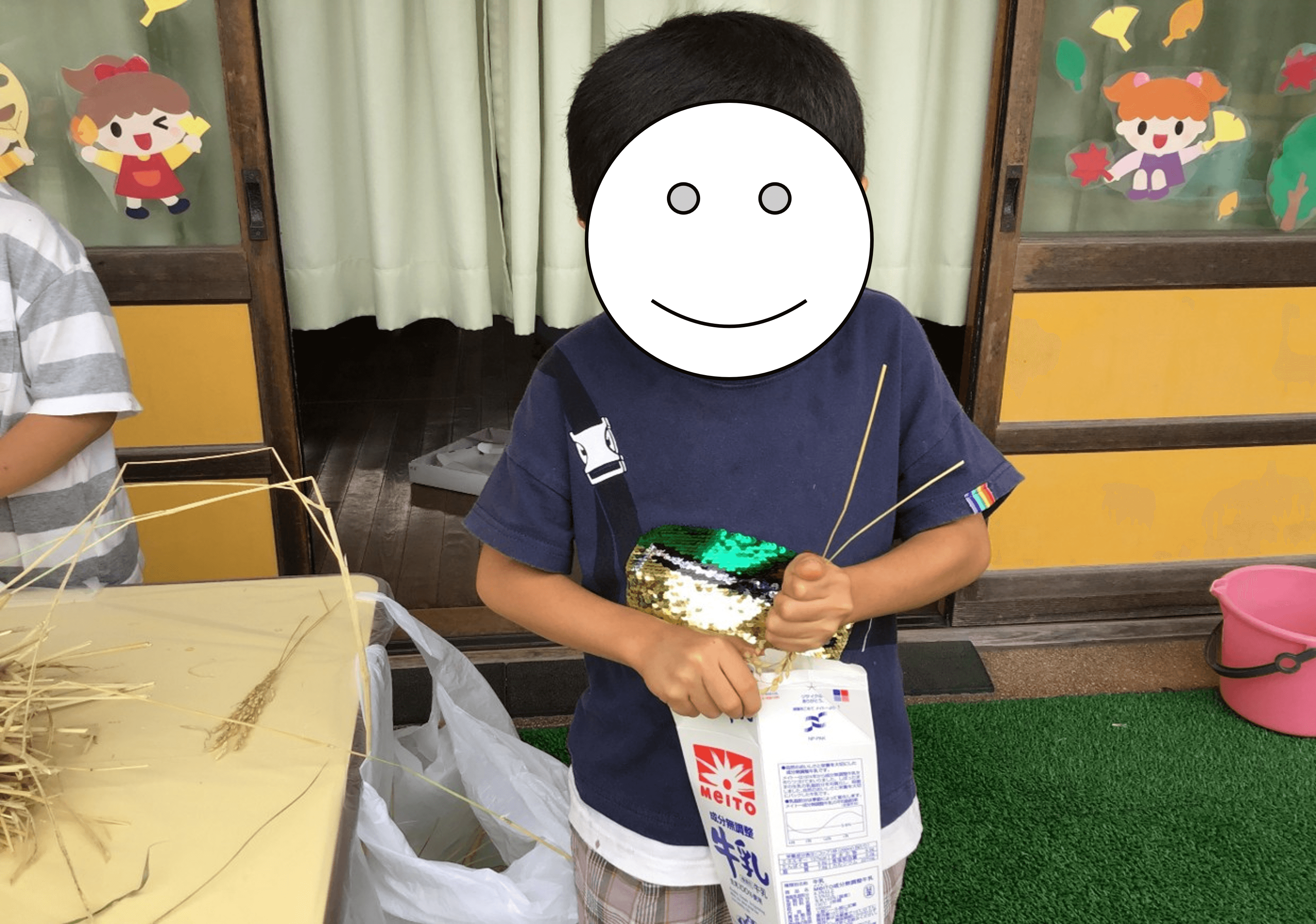

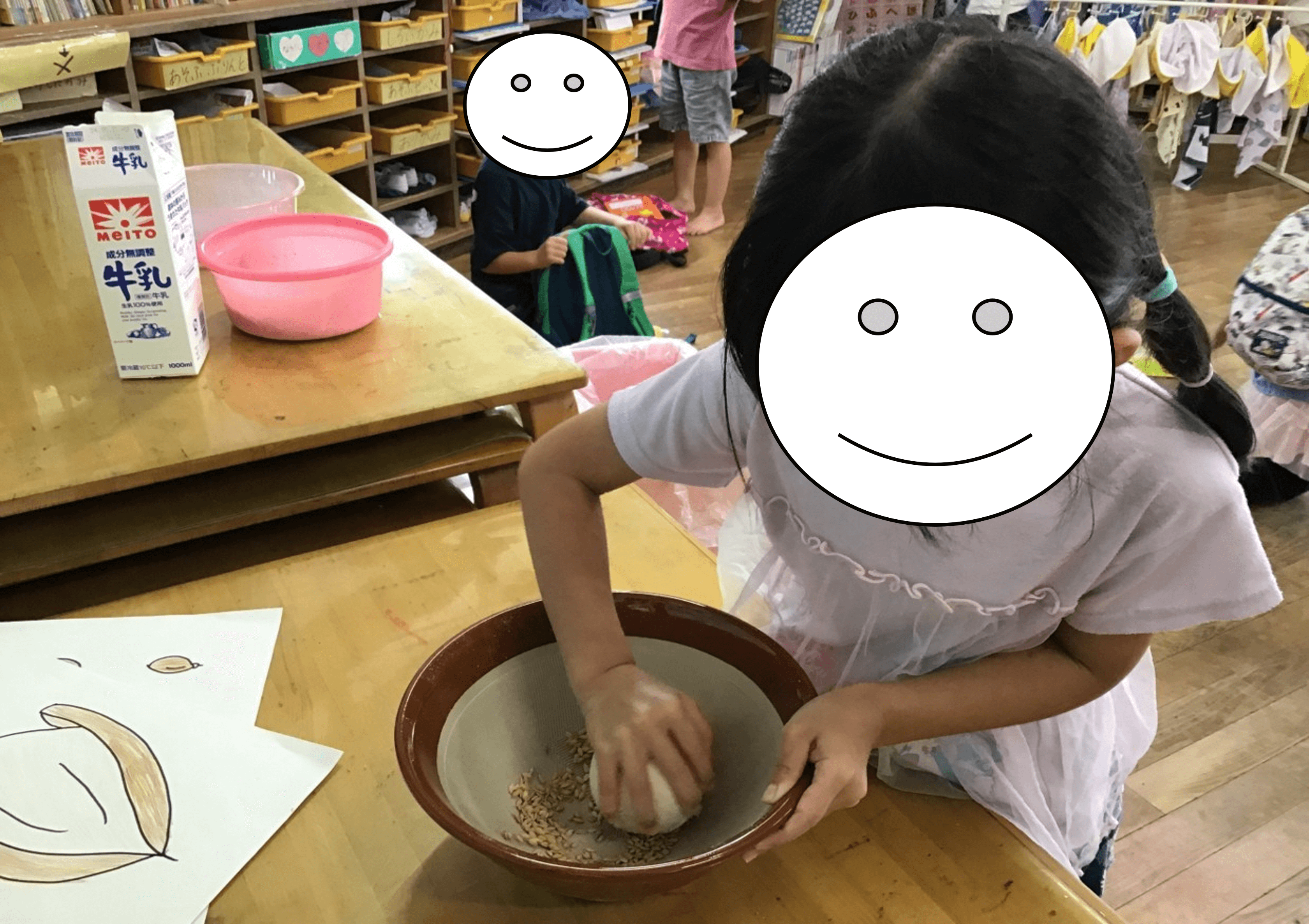

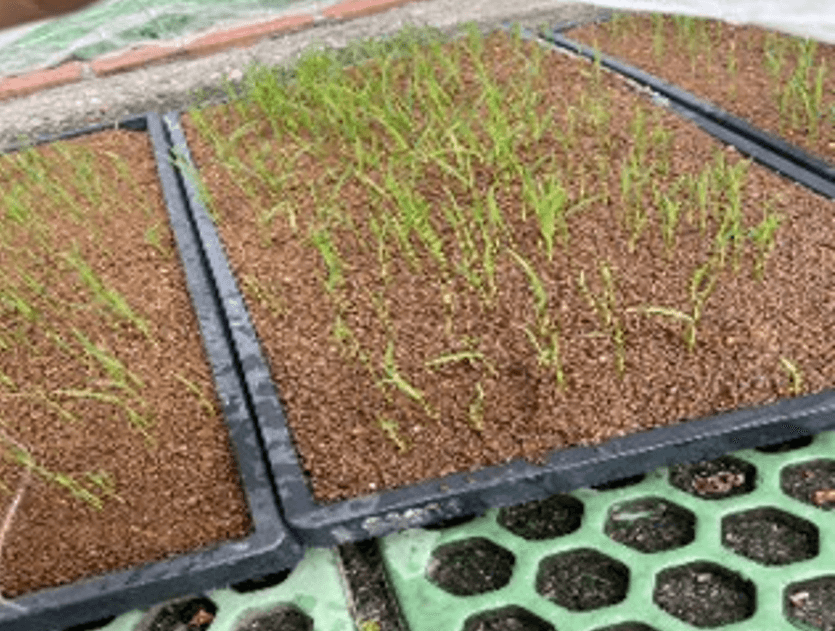

育てて気付いたこと

稲づくりという経験を通してお米(食)について考えられる貴重で面白い活動だった。

自分たちで育てたお米だった為、より美味しく食べられていたように感じた。

育てて大変だったこと

子どもたちの興味とやる気を持続されること。

穂が大きくなってから、お米が空になってしまう部分があった。原因が分からなかったが、対策が必要だと感じたこと。

水の管理、ボウフラの対策、毎日の観察。

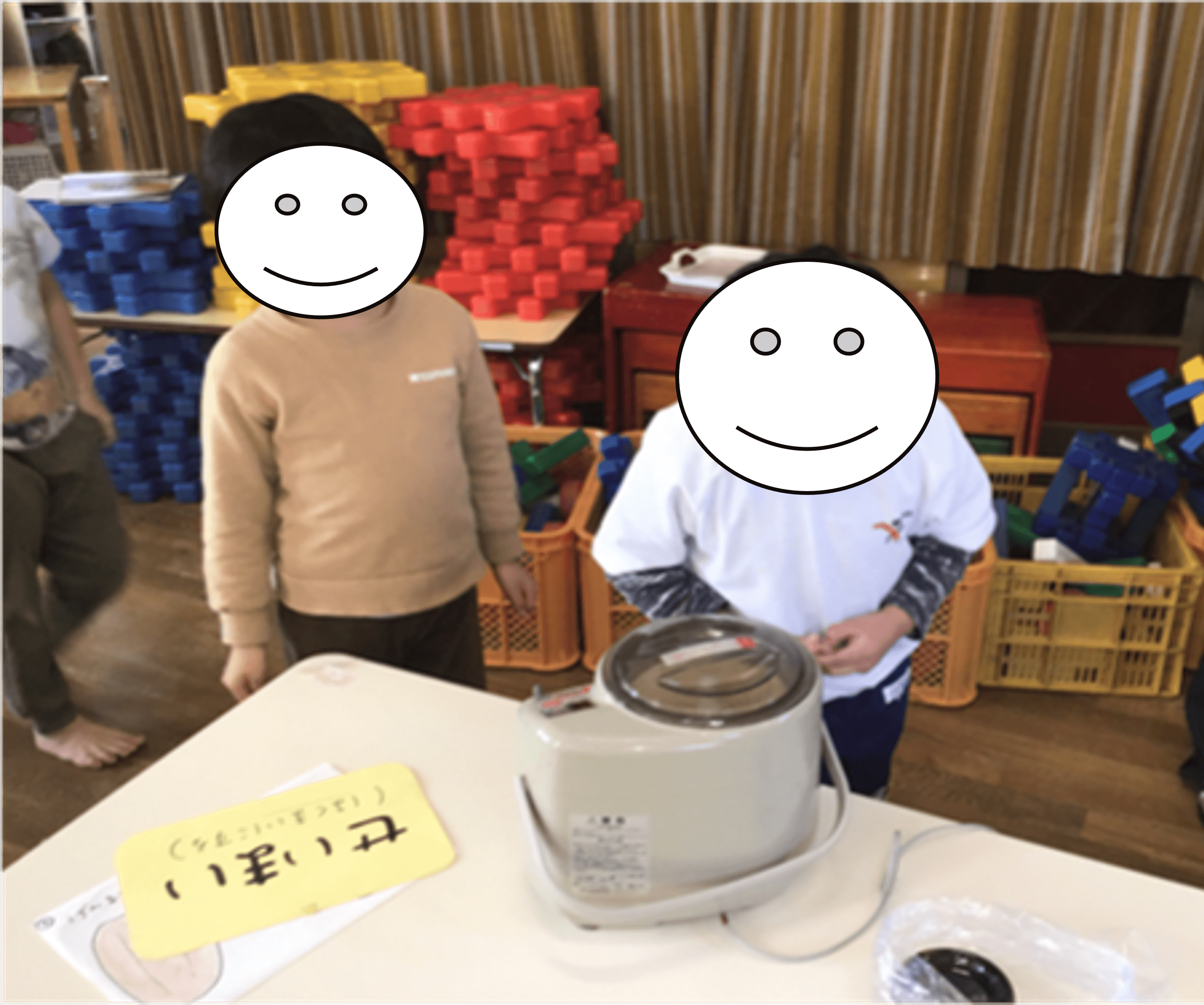

感想

子どもたちがいつも食べているごはんが、作られるまで多くの時間と手間がかかること・自分たちでお米を育てる事の大変さや面白さを身近で感じられる稲づくりの活動は、とても貴重だったと感じます。稲づくりをはじめて数年たちますが、子どもも大人も食について考えられる大切な活動です。収穫したお米は他のお米と混ぜて、11月後半に「おにぎりパーティー」として自分たちでおにぎりを作り「美味しいね」と言いながらいただくことができました。

049-224-1607

049-224-1607